Тактика добывания пищи и эффективность питанияЭволюционная экология / Экологическая ниша / Тактика добывания пищи и эффективность питанияСтраница 1

Добывание пиши, как мы уже видели, не происходит без затрат, но имеет свои выгоды. Последние состоят в том, что получаемые вешество и энергию животные могут использовать на рост, поддержание своего сушествования и размножение. Затраты на добывание пиши, быть может, не столь очевидны, но необходимо помнить, что животное, добывающее пишу, должно тратить энергию и подвержено нападениям хищников. Кроме того, большая часть времени, затраченная на добывание пищи, потеряна для других видов активности, в том числе для размножения. Естественный отбор должен благоприятствовать такому поведению, которое приводит к максимизации разницы между выгодами и затратами (см. также с. 165—168).

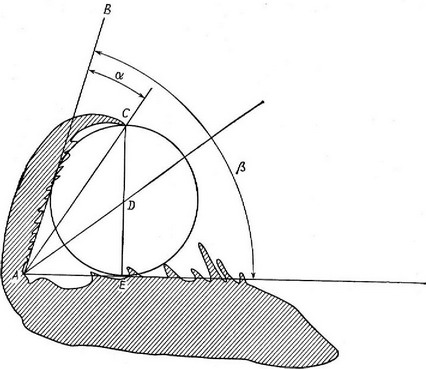

Плотоядные животные добывают пищу двумя разными способами. Если хищник пользуется тактикой «выжидания», он сидит на одном месте в «засаде» до тех пор, пока движущаяся жертва не приблизится к нему сама, и тогда он набрасывается на нее. В тактике «активного сбора пищи» хищник отыскивает свою жертву (Pianka, 1966b; Schoener, 1969а; 1969b). При втором способе добывания пищи энергии обычно тратится больше, чем при первом. Успех тактики выжидания обычно зависит от следующих условий: плотность и подвижность жертвы должны быть достаточно высокими, а энергетические потребности хищника низкими. Тактика активного сбора пищи тоже зависит от упомянутых свойств жертвы и хищника, но в, этом случае первостепенное значение прибретают характер пространственного распределения жертвы и поисковые способности хищника. Хотя эти две тактики представляют собой крайние варианты непрерывного ряда возможных стратегий (и поэтому такое разделение несколько искусственно), фактические методы добывания пищи у многих организмов тяготеют к разным полюсам. Следовательно, противопоставление тактики выжидания тактике активного поиска имеет большое практическое значение. Например, полозы и кобры активно отыскивают добычу, а удавы, питоны и гадюки подстерегают ее. Такие дневные хищники, как ястреб Купера и ястреб-тетеревятник, часто нападают из засады, пользуясь стратегией выжидания, а большинство канюков и многие соколы разыскивают свою жертву. Пауки, прядущие паутину, и прикрепленные фильтраторы, в частности усоногие ракообразные, добывают пищу, пользуясь тактикой выжидания. Многие пауки затрачивают много времени и большое количество энергии на сооружение паутины вместо того, чтобы передвигаться в поисках жертв. Те из них, которые не плетут паутину, чаще сами разыскивают пищу.

Приведенные рассуждения приложимы и для сравнения травоядных с плотоядными. Поскольку плотность растительной пищи почти всегда значительно превосходит плотность животной, травоядные, как правило, тратят на поиски жертвы меньше энергии, чем плотоядные (если эффективный запас растительной пищи не снижен из-за несъедобности некоторых растений вследствие содержания в них вторичных химических соединений типа таннинов или других средств защиты от поедания — см. с. 244—248). Тем не менее травоядные должны затрачивать существенную часть своей энергии на извлечение из пищи питательных веществ, поскольку в растениях содержится трудноперевариваемая клетчатка. (Большинство травоядных характеризуются высоким отношением объема кишечника к объему тела и наличием симбиотических

Смотрите также

Экологическая ниша

Понятие ниши пронизывает все сферы экологии. Если бы термину «экологическая ниша»

не придавали так много самых разных значений, то экологию можно было бы определить

как науку о нишах. Многие аспек ...

Платежные инструменты

Платежные инструменты - это правовые средства осуществления переводов денежных средств (наличных и безналичных) с целью совершения платежа.

Порядок выполнения операций с применением платежных инст ...

Аутоэкология

Экологию часто разделяют на аутоэкологию и синэкологию. Эти две науки отличаются

предметом и методами. Синэкология является наукой об экосистемах, их структуре и

функционировании. Аутоэкология изу ...