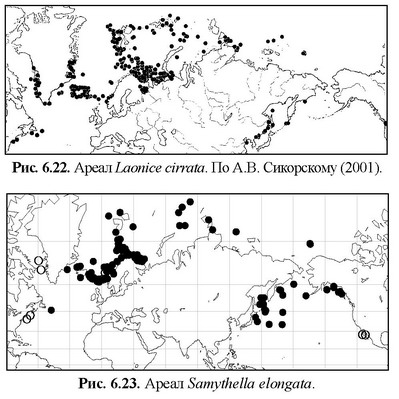

Аркто-тихоокеанские видыЭкология морского бентоса / Биогеография морского бентоса / Аркто-тихоокеанские видыСтраница 1

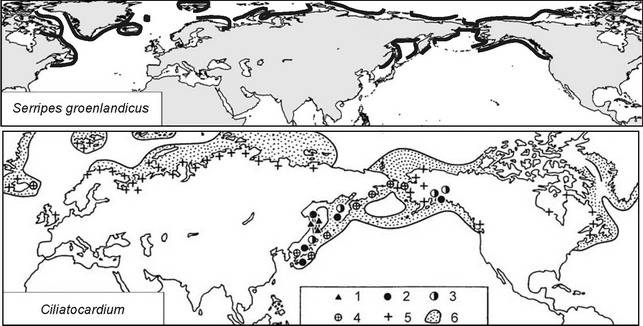

Ареал аркто-тихоокеанских видов охватывает бореальные районы Тихого океана и Северный Ледовитый океан, т. е. он относится к аркто-бореальной группе ареалов. В Атлантическом океане, они, если и встречаются, обитают только в охлаждённых водах у Северной Америки, населённых арктической шельфовой ЦС (Несис, 1962а, б, 1968). Примером этого типа ареалов являются ареалы Serripes groenlandicus и Ciliatocardium (в атлан-то-арктической части ареала род представлен одним видом С. ciliatum) (рис. 6.24 и 6.25) (Скарлато, 1981; Кафанов, 1982; Кафанов, Кудряшов, 2000: 145). Некоторые виды распространены в Тихом океане ещё шире (см. ареал Nothria hyperborea на рис. 5.1 и 5.9).

В Северном Ледовитом океане ареал аркто-тихоокеанских видов включает арктическую шельфовую провинцию или/и приатлантическую шельфовую, реликтовые популяции могут сохраняться в норвежских фьордах, замерзающих зимой. При этом виды, обитающие в Тихом океане в верхней сублиторали, не проникают в приатлантическую шельфовую провинцию, виды обитающие в Тихом океане глубже, — проникают. Так, оба рассмотренных выше вида Cardiidae обитают в Тихом океане только на мелководье и не спускаются глубже 78 м, т. е. в этом районе это — верхнесублиторальные виды (Скарлато, 1981). На арктическом шельфе Северного Ледовитого океана, где нет разделения сублиторали на верхнюю и нижнюю, Serripes groenlandicus, тем не менее, также обитает преимущественно на мелководье, тогда как Ciliatocardium ciliatum — и на больших глубинах (Месяцев, 1931; Филатова, 1948). Более глубоководная полихета Nothria hyperborea, обитающая в Тихом океане до глубин в несколько километров, а в Норвежском море в массе встречающаяся на глубине около 1 км, — массовый вид в приатлантической шельфовой провинции.

Рис. 6.24

и Рис. 6.25.

Аркто-тихоокеанский тип ареала двустворчатых моллюсков Cardiidae 1 — эоцен, 2 — олигоцен, 3 — миоцен, 4 — нлиоцен, 5 — нлио-нлейстоцен и илейстоцен, 6 — современный ареал. По О.А. Скарлато, 1981 и А.И. Кафанову, В.А. Кудряшову (2000), раснространение обоих видов исправлено но Brattegard, Holthe (1997): Ciliatocardium ciliatum встречается чуть южнее, чем указывает О.А. Скарлато, тогда как Serripes groenlandicus не заходит так далеко на юг, как показано на карте А.И. Кафанова.

Судя по распространению аркто-тихоокеанских видов в Тихом океане, они способны обитать в диапазоне условий гораздо более широком, чем существуют в атланто-арктической части их ареала. Иными словами, отсутствие их в бореальной Атлантике с позиций континуализма совершенно необъяснимо. Можно, конечно, говорить о конкурентном замещении видов, но этим невозможно объяснить, почему границы ареалов аркто-тихоокеанских видов, относящихся к самым различным трофическим группам, предпочитающих разные грунты и т. п., совпадают с удивительной точностью. Возможно, поэтому этот тип ареала почти никогда не выделяют, особенно в работах по биогеографии Арктики. Например, в новейшем списке ареалов видов, обитающих в Северном Ледовитом океане (Сиренко, Василенко, Петря-шов, 2008) этот тип ареала не выделен, а включён в высокобореально-арктические без дальнейшего подразделения этой группы. В результате получают большое число аркто-бореальных видов, которое используют как аргумент о существенном влиянии биоты Атлантики на биоту Арктики.

Зато с позиций структурализма ареал такого типа совершенно понятен: проникнув из Тихого океана в Северный Ледовитый океан, аркто-тихоокеанские виды, как члены арктической шельфовой ЦС, обитают во всём её ареале. Однако войти в состав атлантических бореальных шельфовых ЦС смогли не все, причём входили они преимущественно в состав более глубоководной провинции. При образовании норвежскоморской приатлантической шельфовой ЦС в её состав вошли некоторые из них, которые в Тихом океане обитали в аналогичной ЦС (Nothria hyperborea). Более мелководные (Serripes groen-landicus, Ciliatocardium ciliatum) по своим биологическим особенностями (аутоэкологии, преадаптациям) должны бы были войти в состав скандинавской мелководной ЦС, но сделать этого они почему-то не смогли.

Один эптомолог-таксопомист, когда ему попадался жук, сочетавший признаки видов, которые он только что разделил, бросал его на пол и, давя и растирая ногой, приговаривал: «не порти вид, не порти вид» (научный фольклор).

Смотрите также

Морфофункциональные особенности лейкоцитов млекопитающих, разводимых в неволе

в условиях европейского севера

Представлены данные о морфофункциональных особенностях лейкоцитов крови различных

видов животных из отряда Carnivora— норок, песцов, лисиц и енотовидных собак, разводимых

в неволе в условиях Карел ...

Экономические методы охраны окружающей среды и особенности их использования в России

Проблема защиты экологии встала перед

человечеством сравнительно недавно. Но уже в нашем веке, который ознаменовал

себя масштабным истощением природных ресурсов, огромным количеством вредны ...

Органические контаминанты

Летучие органические соединения

Летучие органические соединения (ЛОС) — водные примеси, которые представляют опасность, когда их концентрация достигает даже незначительных уровней. Отличительная особ ...