Важнейшие абиотические факторы и адаптации к ним организмовКниги по екологии / Общая экология / Важнейшие абиотические факторы и адаптации к ним организмовСтраница 20

Способность к подобного рода ориентации свойственна и другим группам животных. Среди насекомых она особенно развита у пчел. Пчелы, нашедшие нектар, передают другим информацию о том, куда лететь за взятком, используя в качестве ориентира положение солнца. Пчела-разведчица, открывшая источник корма, возвращается в улей и начинает на сотах танец, совершая быстрые повороты. При этом она описывает фигуру в виде восьмерки, поперечная ось которой наклонена по отношению к вертикали. Угол наклона соответствует углу между направлениями на солнце и на источник корма (рис. 28). Когда медосбор очень обилен, разведчицы сильно возбуждены и могут танцевать долго, в течение многих часов, указывая сборщицам путь к нектару. За время их танца угол наклона восьмерки постепенно смещается в соответствии с движением солнца по небу, хотя пчелы в темном улье и не видят его. Если солнце скрывается за облаками, пчелы ориентируются на поляризованный свет свободного участка неба. Плоскость поляризации света зависит от положения солнца.

3.3. Влажность

Протекание всех биохимических процессов в клетках и нормальное функционирование организма в целом возможны только при достаточном обеспечении его водой – необходимым условием жизни. Поддержание водного баланса имеет огромное значение для всех живых организмов.

Проблемы водообеспечения особенно важны для обитателей суши. Особенности поддержания водного баланса зависят от того, в какой экологической обстановке они живут, какой образ жизни ведут, насколько могут использовать различные источники влаги и задерживать воду в теле.

3.3.1. Адаптация растений к поддержанию водного баланса

Низшие наземные растения из влажного субстрата поглощают воду погруженными в него частями таллома, а влагу дождя, росы и тумана – всей поверхностью. В максимально набухшем состоянии лишайники содержат в 20–30 раз больше воды, чем сухого вещества.

Среди высших наземных растений мохообразные поглощают воду из почвы ризоидами, а большинство других – корнями, специализированными органами, всасывающими воду. В клетках корня развивается сосущая сила чаще всего в несколько атмосфер, но этого достаточно для извлечения из почвы большей части связанной воды. Лесные деревья умеренной зоны развивают сосущую силу корней около 3 · 106 Па (30 атм), некоторые травянистые растения (земляника лесная, медуница неясная) – до 2 · 106 (20 атм) и даже свыше 4 · 106 Па (40 атм) (смолка обыкновенная); растения сухих областей – до 60 атм.

Когда в непосредственной близости от корней запасы воды в почве истощаются, корни растут в направлении большей влажности, так что корневая система растений постоянно находится в движении. У степных и пустынных растений часто можно видеть эфемерные корни, быстро вырастающие в периоды увлажнения почвы, а с наступлением засушливого периода засыхающие.

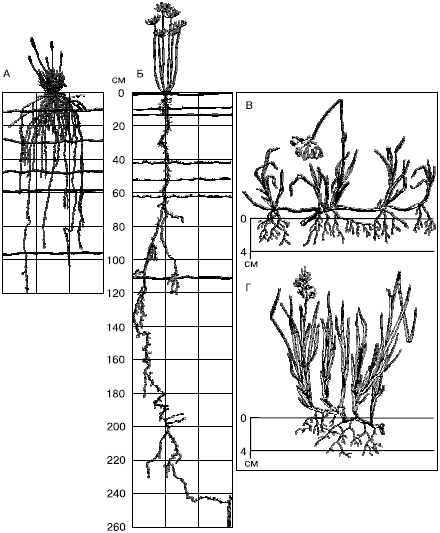

По типу ветвления различают следующие корневые системы:

1) экстенсивная охватывает большой объем почвы, но сравнительно слабо ветвится, так что почва пронизана корнями негусто. Таковы корневые системы у многих степных и пустынных растений (саксаула, верблюжьей колючки), у деревьев умеренной полосы (сосны обыкновенной, березы повислой), а из трав у люцерны серповидной, василька шероховатого и др.;

2) интенсивная– охватывает сравнительно небольшой объем почвы, но густо пронизывает ее многочисленными сильно ветвящимися корнями, как, например, у степных дерновинных злаков (ковылей, типчака и др.), у ржи, пшеницы. Между этими типами корневых систем есть переходные.

Корневые системы очень пластичны и резко реагируют на изменение условий, в первую очередь увлажнения (рис. 29). При недостатке влаги корневая система становится экстенсивнее. Так, при выращивании ржи в разных условиях общая длина корней (без корневых волосков) в 1000 см3 почвы варьирует от 90 м до 13 км, а поверхность корневых волосков может увеличиться в 400 раз.

Смотрите также

Органические контаминанты

Летучие органические соединения

Летучие органические соединения (ЛОС) — водные примеси, которые представляют опасность, когда их концентрация достигает даже незначительных уровней. Отличительная особ ...

Взаимодействие климата и растительности

Климат — главный фактор, определяющий характер растительности. Растения в свою

очередь также в некоторой степени воздействуют на климат. Как климат, так и растительность

оказывают решающее влияние ...

Введение

Исследований, непосредственно посвященных популяционной структуре вида и закономерностям

динамики численности рыжей полевки, немного, к тому же все они носят региональный

характер и основываются н ...