ПопуляцииКниги по екологии / Общая экология / ПопуляцииСтраница 26

Выделение в окружающую среду продуктов, задерживающих рост, обнаружено у многих растений и водных животных, особенно у рыб.

Другой механизм ограничения численности популяций – такие изменения физиологии и поведения

при увеличении плотности, которые в конечном счете приводят к проявлению инстинктов массовой миграции. В результате происходит выселение большей части популяции за пределы территории, занимаемой в оседлый период. Особенно ярко это проявляется у насекомых, которым свойственна фазовость

– резкое изменение морфологии и физиологии особей в зависимости от плотности популяции (рис. 131). У перелетной саранчи-шистоцерки в постоянных очагах ее обитания в Индии, Пакистане, Восточной Африке и Аравии при низкой численности личинки одиночной фазы имеют ярко-зеленую, а взрослые – серовато-зеленую или бурую окраску. В годы массового размножения, которое наступает при благоприятном сочетании погодных условий, саранча переходит в стадную фазу. Личинки приобретают ярко-желтую, с черными пятнами окраску, взрослая неполовозрелая шистоцерка интенсивно розово-лиловая, половозрелая – лимонно-желтая. Изменяется и морфология особей: удлиняются надкрылья, меняются формы переднеспинки, киля, пропорции конечностей и т. п. Переход из одной фазы в другую занимает около трех поколений. Процесс стимулируется зрительным восприятием особой своего вида и контактами при помощи усиков. Это вызывает в организме насекомых целую серию реакций, приводящих к гормональным перестройкам, в которых участвуют эндокринные железы.

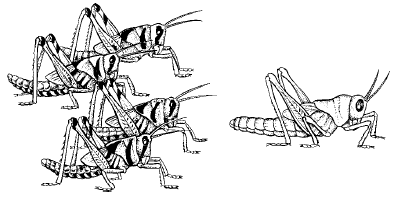

Рис. 131.

Нимфы V возраста саранчи-шистоцерки (по Н. С. Щербиновскому, 1952): слева – стадная форма; справа – одиночная форма

Стадная фаза отличается повышенной возбудимостью и чрезвычайной прожорливостью. Плодовитость самок снижается, но они откладывают яйца с большим содержанием питательных веществ. Стадная саранча все время находится в состоянии миграционной активности. Личинки двигаются скоплениями – кулигами, а взрослые гигантскими стаями разлетаются на сотни и тысячи километров от мест постоянного обитания (рис. 132). Так, в конце прошлого столетия масса одной из стай шистоцерки, перелетевшей через Красное море, была определена не менее чем в 44 млн т.

На границах своего временного ареала перелетная саранча не может размножаться, и эти очаги вскоре затухают. Стаи или погибают, или, постепенно разреживаясь, начинают откочевку к зоне постоянных очагов. В изреженных популяциях вновь происходит переход к одиночной фазе, через 2–3 промежуточных поколения. Таким образом, разлет стай саранчи не обеспечивает формирования новых постоянных популяций, а практически служит лишь механизмом снятия перенаселенности в местах, благоприятных для размножения. При этом гибнет гигантское количество насекомых. Стаи, несущие на своем пути неисчислимые бедствия, сами оказываются обреченными.

Рис. 132.

Нашествие перелетной саранчи

Явление фазовости обнаружено не только у стадных саранчовых, но и у других беспозвоночных. У тлей увеличение плотности населения вызывает появление крылатой фазы и разлет насекомых с образованием новых поселений. Обычно тли дают несколько поколений бескрылых самок, но в условиях постоянного перенаселения крылатые самки развиваются в каждом поколении. У ряда амеб химические изменения состава водной среды, вызванные переуплотнением популяции, стимулируют переход в подвижную жгутиковую стадию. В результате происходит быстрое рассредоточение особей в пространстве.

Территориальное поведение животных, выработавшееся в ходе эволюции как система инстинктов, – наиболее эффективный механизм сдерживания роста численности популяции на данной площади. Мечение и охрана участков, не допускающие размножения на них «чужих» особей, приводят к рациональному использованию территории. Избыточная часть популяции при этом не размножается или вынуждена выселяться за пределы занятого пространства. Это же относится и к выведенному потомству, среди которого лишь некоторая часть вследствие естественной смертности взрослых занимает освобождающиеся участки.

Выселения как ответная реакция на растущую плотность популяции свойственны многим видам птиц и млекопитающих. Кроме обычной расселительной дисперсии молодняка, для ряда видов с резкими колебаниями численности характерны массовые перемещения – нашествия. Они возникают нерегулярно, лишь в годы вспышек размножения, и не имеют постоянного направления. Такие нашествия описаны, например, у тундровых леммингов, белок Сибири и Северной Америки и др. При нашествиях часть особей остается на месте, а среди эмигрантов преобладают молодые.

Повышение плотности популяции может сопровождаться такими изменениями в физиологии особей, которые ведут к снижению рождаемости и увеличению смертности. У млекопитающих известно явление стресса,

Смотрите также

Биологические опасности, связанные с пищей

Научно-технический прогресс сильно повлиял на сферу производства продуктов питания. Технологическая обработка продуктов, консервирование, рафинирование, длительное и неправильное хранение резко снизил ...

Органические контаминанты

Летучие органические соединения

Летучие органические соединения (ЛОС) — водные примеси, которые представляют опасность, когда их концентрация достигает даже незначительных уровней. Отличительная особ ...

Заключение.

Основным критерием экологической политики вообще является ее

действенность. Распространено мнение, что в

экологической сфере наиболее действенным является административный подход, то есть подход рас ...