Лимитирующие факторы и пределы толерантностиЭволюционная экология / Введение / Лимитирующие факторы и пределы толерантности

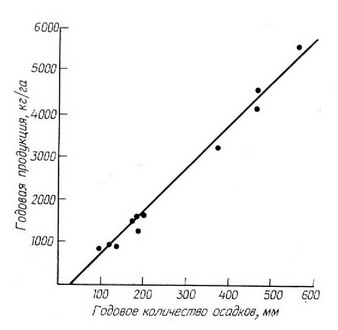

Рис. 1.4. Пример четко выраженной корреляции между годовым количеством осадков и первичной продукцией в пустынных районах Юго-Запад-ной Африки. (Из Odum, 1959 по Walter, 1939.)

Экологические процессы и такие их результаты, как рост, размножение, фотосинтез, первичная продукция и размер популяции, часто регулируются одним или немногими факторами или компонентами, находящимися в недостатке, тогда как другие ресурсы, имеющиеся в избытке, могут частично недоиспользоваться. Данный принцип получил известность под названием «закона минимума» (Liebig, 1840). Например, в засушливом климате первичная продукция (количество солнечной энергии, улавливаемой зелеными растениями) полностью зависит от количества осадков (рис. 1.4); вода является в данном случае «ведущим лимитирующим фактором». Из многих различных факторов, которые могут быть лимитирующими, часто наиболее важными оказываются различные биогенные элементы, вода и температура.

Говоря о популяциях, мы часто используем такие выражения, как лимитирование пищей, лимитирование хищником, лимитирование климатом. С равным успехом популяции могут быть ограничены и другими факторами. Например, плотность размножающихся пар синицы-лазоревки (Pams caemleus) в лесах Англии увеличилась в два раза в результате развески новых искусственных гнездовий (Lack, 1954, 1966), следовательно, лимитирующим фактором для данного вида было количество мест, пригодных для устройства гнезда. Однако далеко не всегда природа лимитирующих факторов бывает столь предельно ясна. Обычно эти факторы взаимодействуют таким образом, что один процесс ограничен одновременно несколькими факторами, и изменение любого из них приводит к новому равновесию. Например, и увеличение доступности пищи, и уменьшение давления хищников могут привести к возрастанию численности популяции.

Сходная концепция, развитая Шелфордом (Shelford, 1913b), известна в настоящее время как «закон толерантности». Любой фактор, присутствующий в слишком больших или слишком малых количествах, может оказаться для популяции вредным. Так, например, ящерицам, живущим в пустыне, ранним утром слишком холодно, а днем в этой же среде им слишком жарко. Отчасти ящерицы компенсируют указанные особенности местообитания.

проводя большую часть времени утром на солнце, а позднее, днем, укрываясь в тени. Для каждого вида ящериц характерен определенный оптимальный диапазон температур с верхним и нижним пределами толерантности. Если говорить более точно, то графики зависимости каких-либо количественных оценок тех или иных свойств популяции (например, приспособленности, выживания или эффективности добывания пищи) от важнейших переменных внешней среды обычно имеют колоколообразную форму (см. также с. 85—88).

Смотрите также

Платежные инструменты

Платежные инструменты - это правовые средства осуществления переводов денежных средств (наличных и безналичных) с целью совершения платежа.

Порядок выполнения операций с применением платежных инст ...

Экономические методы охраны окружающей среды и особенности их использования в России

Проблема защиты экологии встала перед

человечеством сравнительно недавно. Но уже в нашем веке, который ознаменовал

себя масштабным истощением природных ресурсов, огромным количеством вредны ...

Структура сообщества

За исключением краткого рассмотрения биомов в гл. 3, до сих пор мы касались только

экологии особей и популяций. В этой главе речь пойдет об экологии сообществ. Подобно

тому как популяции обладают ...