ПопуляцииКниги по екологии / Общая экология / ПопуляцииСтраница 33

Таким образом, в межвидовых отношениях короедов более или менее значительную роль в регуляции их численности имеют лишь хищные насекомые при относительно невысокой численности вредителя.

Способность к вспышкам массового размножения свойственна относительно немногим видам лесных насекомых. В сибирской тайге у скрытоживущих видов взрывной тип динамики численности характерен для алтайского лиственничного усача, большого черного хвойного усача, лиственничной почковой галлицы и некоторых других. Среди открытоживущих листогрызущих насекомых способность давать вспышки массового размножения свойственна лишь некоторым видам чешуекрылых и перепончатокрылых (пилильщикам, ткачам). Отличительные черты экологии таких видов: высокая выживаемость в сильно изменчивой среде благодаря специальным адаптациям, высокой миграционной активности, высокой и изменчивой плодовитости. У открытоживущих видов часто выявляется эффект группы и фазовая изменчивость.

Один из опаснейших вредителей хвойных пород – сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus, распространенный от Урала до Тихого океана. Этот вид обладает следующими внутрипопуляционными механизмами регуляции численности.

В очагах сибирского шелкопряда по фазам вспышки существенно изменяется соотношение полов. Доля самок варьирует от 32 до 76 %. При нарастании вспышки доминируют самки, при затухании – самцы. В переуплотненных популяциях повышается смертность самок на всех фазах развития, а также отмечается их более высокая миграционная активность из очагов размножения. В фазе максимума численности на периферии очага доля самок составляет до 73 %, а в центре – 44 %.

У сибирского шелкопряда, как и у других видов с вспышками массового размножения, плодовитость изменяется в широких пределах. Этот показатель сильно зависит от плотности популяции (рис. 140). При низкой и сверхвысокой численности плодовитость самок снижается почти втрое. Наиболее высокая плодовитость наблюдается в фазе нарастания численности (свыше 300 яиц на самку), а затем закономерно снижается под влиянием конкуренции и недостатка корма в переуплотненных очагах. Изменение соотношения полов и плодовитости можно рассматривать как безынерционные или слабоинерционные механизмы регуляции численности. Их действие проявляется в течение жизни одного поколения.

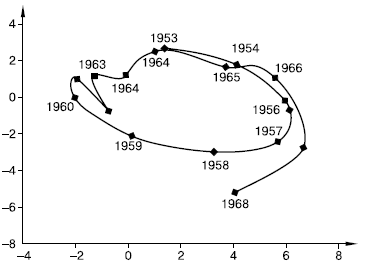

Рис. 140.

Фазовый портрет динамики численности сибирского шелкопряда в Красноярском крае (из А. С. Исаева и др., 2001):

по вертикали – логарифм коэффициента размножения;

по горизонтали – логарифм плотности популяции гусениц на одно дерево. Схема иллюстрирует цикличность вспышек и зависимость показателей размножения от плотности популяции

Миграционная активность сибирского шелкопряда – также эффективный внутрипопуляционный механизм регуляции численности. У этого вида отмечены разные типы массовых перемещений. В период низкой численности пульсирующие миграции перераспределяют вредителя на площади лесных массивов, в результате чего формируются резервации – места сохранения вида. В основном это перестойные пихтовые леса на плакорах или склонах южной экспозиции. В начальной фазе вспышки происходит стягивание вредителя с больших территорий на ограниченный участок леса с наиболее благоприятными условиями (конденсирующие миграции). К концу фазы нарастания численности начинается вылет бабочек из первичных очагов, где к этому времени плотность популяции достигает критических величин. На фазе максимума численности происходят массовые выселения бабочек и их перемещение воздушными потоками на расстояния до 100 км. Среди мигрантов преобладают самки с запасом зрелых яиц. В редких случаях отмечаются активные массовые миграции бабочек. При затухании очагов сибирского шелкопряда развиваются дисперсионные миграции – рассеивание популяции из очагов размножения в окружающие лесные массивы.

Для сибирского шелкопряда известен также эффект группы– положительное влияние оптимальной плотности, которое проявляется в основном у гусениц I–III возрастов и выражается в ускорении их развития более чем в 2 раза. В регуляцию хода численности вредителя вносит вклад также гетероцикличность – наличие особей с одно– и двухлетним циклом в зависимости от плотности популяции.

Повышение плотности очага сильно ускоряет метаболические процессы у членов популяции, что выражается как в ускорении сроков развития, так и в изменении поведения и внешнего вида бабочек и гусениц – появляются особи с темной окраской. В разных фазах цикла массового размножения количество темных бабочек в лесах Средней Сибири изменяется от 10 до 80 %.

Среди естественных врагов сибирского шелкопряда отмечено более 60 видов. Однако, несмотря на разнообразие, энтомофаги не могут постоянно держать под контролем численность вредителя из-за высокой инерционности их количественной реакции. Усложняющий фактор – высокая активность сверхпаразитов. Многие энтомофаги сибирского шелкопряда гораздо менее его устойчивы к факторам абиотической среды. Например, один из эффективных паразитов яйцеед-теленомус в массе гибнет в холодные зимы. Вот почему вспышки размножения сибирского шелкопряда часто возникают после холодных малоснежных зим.

Смотрите также

Заключение.

Основным критерием экологической политики вообще является ее

действенность. Распространено мнение, что в

экологической сфере наиболее действенным является административный подход, то есть подход рас ...

Основные функции и принципы экологической политики.

Комплексный характер экологических проблем

требует комплексного государственного управления в области охраны окружающей

среды. Ниже перечислим функции такого управления.

* Экологическое

прогно ...

Понятие исследования

В современном менеджменте исследование является главным фактором успеха, а если выражаться по научному, — главным фактором повышения эффективности управления. Исследование — это не только ...